糖尿病の分類~1型糖尿病と2型糖尿病~

糖尿病には、1型糖尿病と2型糖尿病の2種類があります。一口に糖尿病というと2型糖尿病のことを指すことが多いですが、これは糖尿病全体の割合の中で90-95%が2型糖尿病であるからです。一方、妊娠中の女性にみられる妊娠糖尿病があります。ここでは、1型糖尿病、2型糖尿病のそれぞれがどういうものなのかを見ていきます。

1.インスリンとはどのようなホルモンか

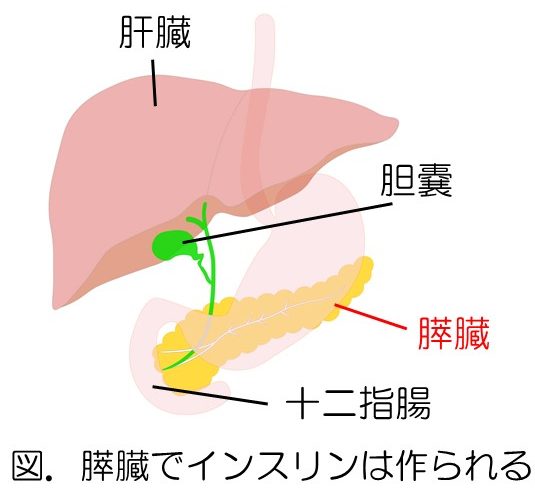

インスリンとは、血糖値を下げる働きのホルモンです。では、血液中のインスリンはどこからくるのでしょうか。

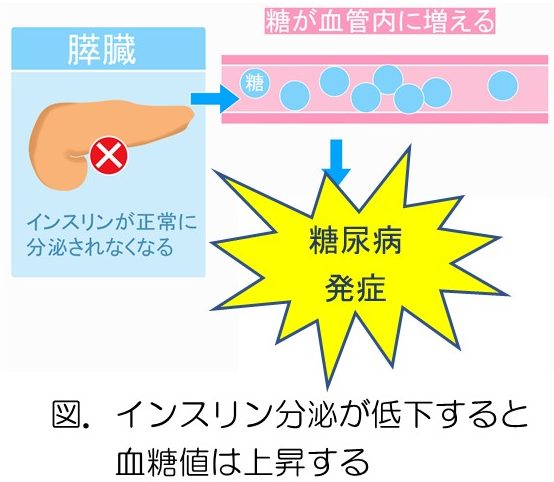

インスリンを分泌する場所は、膵臓のランゲルハンス島という部位です。ランゲルハンス島にあるβ細胞という細胞がインスリンを作ります。血液によって運ばれた血液中の糖は、細胞に取り込まれてエネルギーとして利用されます。インスリンは血液中の糖を細胞の中に取り込ませる働きがあり、この働きによって血液中の糖の数値は一定の範囲内に調節されています。インスリンの分泌が低下したり、効きが悪くなったりすると、口が渇く、多尿になる、傷が治りにくい、体重が落ちるなどの症状が出現します。

2.1型糖尿病

1型糖尿病は、膵臓にあるインスリンを作るβ細胞が傷害され、インスリンをまったく、あるいはほとんど作ることができなくなる病気です。インスリンが作られないので、治療としてインスリンを注射で打つ必要があります。主に小児の時に発症し、遺伝的な関与はきわめて少ないと考えられています。インスリン注射は自己注射といって自身で手技を行うことになりますが、看護師から打ち方の指導がありますのでご安心ください。

3.2型糖尿病

2型糖尿病は、膵臓でインスリンは作られるものの量が不十分であったり、作られたインスリンが十分に機能を発揮しなかったりする病気です。前者のことをインスリン分泌が足りないという意味でインスリン分泌不全といい、後者のことをインスリンの効き目が弱くなるという意味でインスリン抵抗性といいます。インスリン抵抗性が高いという表現をしますが、これはインスリンの効き目が弱くなっていて、より悪い状態であることを指します。このため、同じだけの血糖を下げるのに正常の方よりもたくさんのインスリンが必要になります。2型糖尿病は、中年以降の年齢層での発症が大半を占め、肥満や運動不足、食生活の乱れ、遺伝的要因などが関連します。こうした原因に対応すること自体が治療になりますので、食事面を改善させたり、運動を行ったりすることで血糖値は下がるようになります。もちろん進行すれば飲み薬やインスリンなどの注射薬が必要となってきます。

このように、糖尿病といっても1型と2型では、原因や治療、経過、病態などは大きく異なります。血糖値が高いと言われた場合には、ご自身がどちらと診断されるのかを確認することが重要です。

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。