動脈硬化とは? ― 血管の“老化”が引き起こす全身リスク

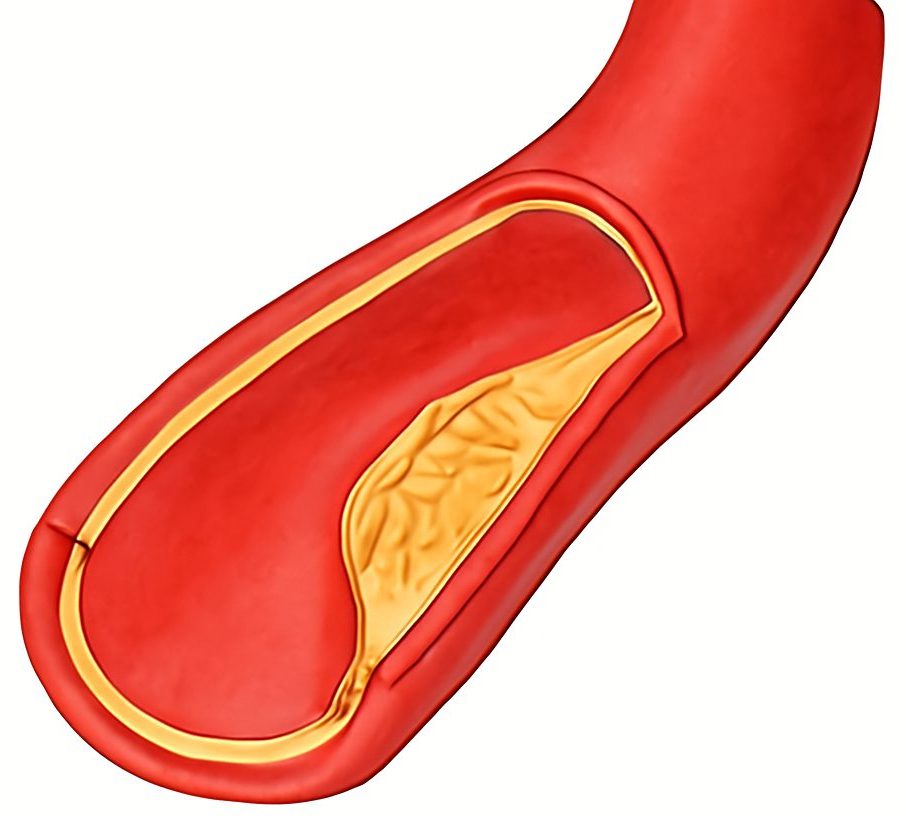

動脈硬化は、血管の壁がコレステロールや炎症細胞で厚く硬くなり、血液の通り道(内腔)が狭くなる状態です。年齢とともに進行しやすい一方、高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙・運動不足などの生活習慣が加わると加速度的に悪化します。

図1.動脈硬化の主病変である血管内プラーク

体のあらゆる場所に血管があるため、動脈硬化が起きると全身のさまざまな部位で動脈硬化に関連した症状が出現します。

表1.動脈硬化に関連した症状と疾患

| 臓器 | 主な症状 | 代表的な病名 |

| 心臓 | 胸の圧迫感・痛み、息切れ | 狭心症・心筋梗塞 |

| 脳 | 片麻痺、ろれつ障害、しびれ | 一過性脳虚血発作(TIA)・脳梗塞 |

| 腎臓 | むくみ、尿量やクレアチニンの変化 | 腎機能低下 |

| 腸 | 食後の腹痛、血便 | 腸管虚血 |

| 下肢 | 足の冷え・しびれ、間欠性跛行 | 閉塞性動脈硬化症(下肢末梢動脈疾患) |

| 末梢(指・陰茎など) | 蒼白・潰瘍・壊死 | 末梢虚血 |

動脈硬化は“沈黙の病気”とも呼ばれ、無症状のまま突然発症することも珍しくありません。上記チェックポイントに該当する方は、早めの検査をおすすめします。

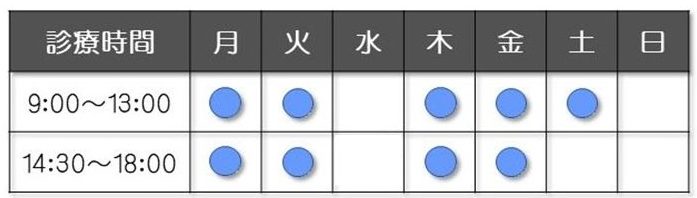

1)高血圧(収縮期血圧 130mmHg 以上 または 治療中)

2)糖尿病(HbA1c 6.5% 以上 または 治療中)

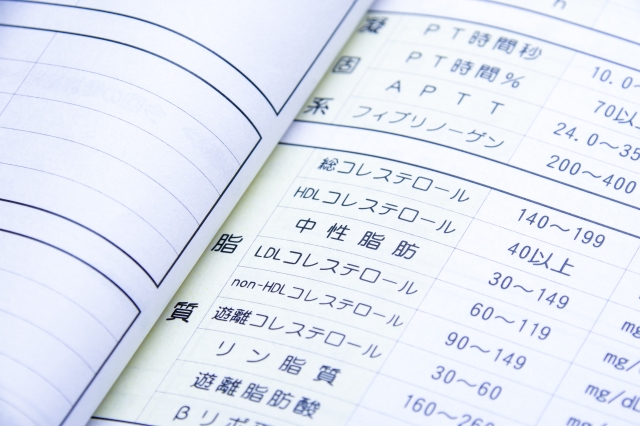

3)LDL コレステロール ≧ 120mg/dL 、HDL < 40mg/dL

4)高尿酸血症(尿酸 ≧ 7.0mg/dL)

5)喫煙習慣(紙巻・加熱式を問わず)

6)肥満(BMI 25 以上)・内臓脂肪型肥満

7)運動不足・ストレス過多・睡眠不足

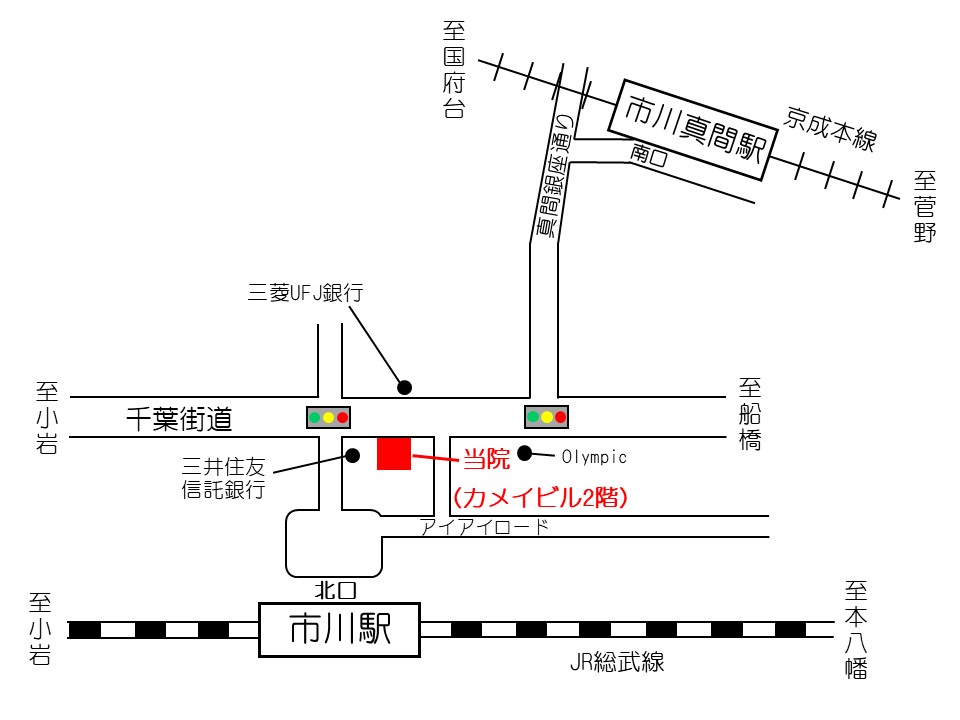

1)頸動脈エコー

頸動脈IMT(内膜中膜複合体厚)を測定し、脳梗塞リスクを評価します。

2)ABI(足関節上腕血圧比)

足への血流低下を数値化し、足の血行障害を評価します。

3)血液検査

脂質や血糖、尿酸などを見ることで動脈硬化の危険性を確認します。

4)腎機能検査(eGFR)

腎血流の低下に伴う腎機能障害を早期に把握します。

5)心エコー

心エコーでは、狭心症・心筋梗塞や弁膜症を早期に発見することができます。

1)食事

飽和脂肪酸と塩分を減らし、魚・野菜・オリーブ油を増やすようにしましょう。

2)運動

週 150 分の中強度の有酸素運動+筋トレ週 2 回が目安です。

3)禁煙

本数を減らすだけでは効果は限定的で、完全な禁煙が望ましいです。加熱式・電子タバコでも、エアロゾルに含まれるニコチン・微粒子で血管収縮が起こり、動脈硬化促進因子は残存します。

4)減酒

純アルコールで、男性 20g/日、女性 10g/日以下が推奨されます。男性ではビールなら500mL、ワインなら200mL(グラス1杯強)の量、女性ではビールなら250mL、ワインなら100mL(ハーフグラス)の量です。

5)薬物療法

高コレステロール血症や糖尿病、高血圧などの病状に応じて、スタチン・SGLT2 阻害薬・アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)などの薬剤を用います。合併症などのリスクによっても薬剤選択はかわりますので、医師とご相談ください。

6)定期検査

動脈硬化の進行度や合併症によって、血液検査や各種検査を行います。検査計画については、医師とご相談ください。

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。