動悸の原因と治療

3.動悸を伴う疾患

「動悸」(英語:palpitation)とは、心臓の拍動(速い・遅い・強い)や乱れを感じる症状のことです。ドキドキする、脈がとぶ、脈が乱れる、と感じます。たとえば心拍数が速い状態がずっと続くと、動悸が激しいと感じることがありますし、脈がとぶことが増える場合には一瞬あるいは数秒以内の動悸の頻度が増えてくると感じることがあります。特に、動悸がずっと続いている、あるいは頻度が増えてきたという際には、医療機関でご相談いただくほうがよいでしょう。

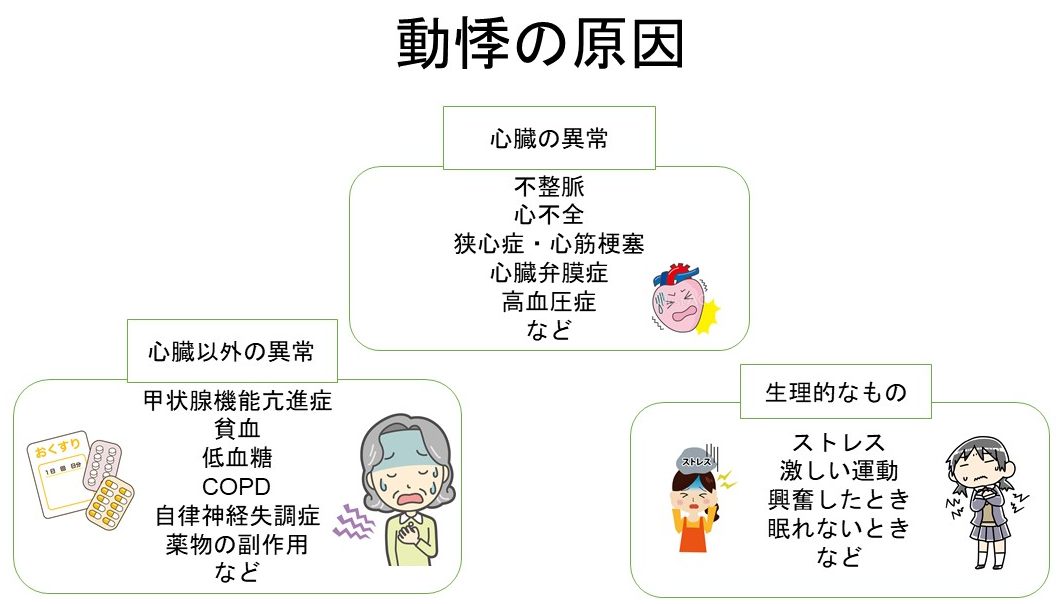

動悸には心拍数が速くなるものから不整脈までありますので、どれにあたるかにより原因が異なります。一時的なストレスや不安・緊張から起こるものから、さらに薬の副作用や深刻な心臓病、甲状腺の病気までさまざまな原因があります。心不全や不整脈といった心臓病の場合は注意を要しますし、女性に多いバセドウ病の場合は血液検査は必須となります。

図1.動悸の原因

1)不整脈(Arrhythmia)

不整脈は、心臓のリズムの異常で、動悸を引き起こす主な原因の一つです。不整脈には、頻脈(心拍数が速い)、徐脈(心拍数が遅い)、心房細動、期外収縮などが含まれます。

2)甲状腺機能亢進症(バセドウ病・Graves' disease、など)

甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることにより代謝が亢進する病気です。甲状腺機能亢進症の原因にはいくつかありますが、バセドウ病が最もありふれた病気です。その結果、心臓が働きすぎるようになり、心拍数が増加します。

3)不安障害(Anxiety Disorders)

大事なプレゼンのときや気になる異性の前、大事な試験や試合のときにドキドキすることは正常な反応です。特定の環境下になると過度に不安を感じすぎて、たとえば息ができないくらいになる場合には不安障害と診断されることがあります。不安や緊張が高まると、心拍数が増加し、動悸を感じることがあり、若い方の動悸では比較的頻度の高いものになります。

4)貧血(Anemia)

貧血は、酸素とくっつき、全身へ酸素を送り届ける役割を持つヘモグロビンが減少する病気です。貧血になると体の組織で酸素が足りなくなるため、心臓がたくさん血液を送り出すことで薄い血液を量でカバーしようとします。運動したり階段をのぼったりすると心拍数は増加するために、顕著に動悸を感じます。

5)虚血性心疾患(Ischemic Heart Disease)

虚血性心疾患とは、狭心症(angina pectoris)や心筋梗塞(Myocardial infarction)など、心臓の冠動脈が動脈硬化や血栓により狭くなったり詰まったりし、心臓への血流が少なくなる状態です。胸部の圧迫感や痛み、息切れ、動悸、吐き気などがあります。

6)低血糖 (Hypoglycemia)

低血糖は、血糖値が異常に低い状態で、動悸や不安感を引き起こすことがあります。主に糖尿病患者がインスリンや経口糖尿病薬を過剰に摂取した場合に起こります。

7)更年期障害 (Menopausal Symptoms)

更年期障害は、更年期に女性によく見られる症状で、ホットフラッシュ、不眠症、情緒不安定などがあり、これらの症状が動悸を伴うことがあります。

血液検査、心臓超音波検査、心電図やホルター心電図などで動悸の原因や状態を調べます。

動悸の治療は、動悸の原因に応じて、また原因となる病気がどの程度であるのかによって異なります。主な原因とそれに対しての治療法をご紹介します。

1)不整脈の治療

不整脈による動悸の場合、治療が必要なもの、治療をしなくてよいものがあります。治療が必要な場合の治療法としては、薬物療法、カテーテルアブレーション、ペースメーカーなどが挙げられます。

たとえば、治療を要する不整脈の中で頻度が比較的高いものに心房細動があります。心房細動では心臓の中で血栓ができやすくなるので、その血栓が脳にとぶことで脳梗塞の危険性が高まります。血栓をできにくくする薬や、心拍数がはやくなりすぎる場合には心拍数をゆっくりにする薬を使うなどします。近年ではカテーテルアブレーションで治癒を目指すことも増えてきました。

2)バセドウ病の治療

バセドウ病による動悸の治療には、バセドウ病自体を治療することとなります。抗甲状腺薬の内服、放射線療法、手術などがあります。発症して間もない段階では、心拍数を落とすβ遮断薬も用いられることがあります。

3)ストレス管理

若い方が動悸を感じる場合には、ストレスによる動悸が少なくありません。この場合には、ストレスの原因となっているものを減らすなどの対応の他、日々の生活や生活の中での感じ方を工夫するなどしてストレスを減らしていくなどの方法があります。心を落ち着けるような薬や、不眠を伴う場合には睡眠薬を使って生活リズムを整えるなどの治療を行うこともあります。

4)貧血の改善

一定以上のレベルの貧血になると、階段をのぼったり、入浴したりするときに動悸を感じることがあります。貧血の原因を除去したり、鉄分が不足している場合には鉄分を補ったりすることが治療となります。

動悸の治療には、まずは正確な診断が必要です。お近くの医療機関でご相談ください。

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。