肝機能障害

健診で「肝機能障害」と言われたら

「健康診断で肝機能の数値が高いと言われました」「肝機能障害と診断されたけれど、どうすればいいのでしょう」

このような疑問や不安を抱える方は少なくありません。40代~50代になってくると、年に一度の健康診断で肝機能の数値が基準値を超えていることを指摘され、不安を感じて医療機関を受診されることがよくあります。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれており、かなり悪化するまで自覚症状が現れにくい特徴があります。そのため、健康診断で初めて異常が見つかり、驚かれることが多い病気なのです。

3.肝機能障害の症状

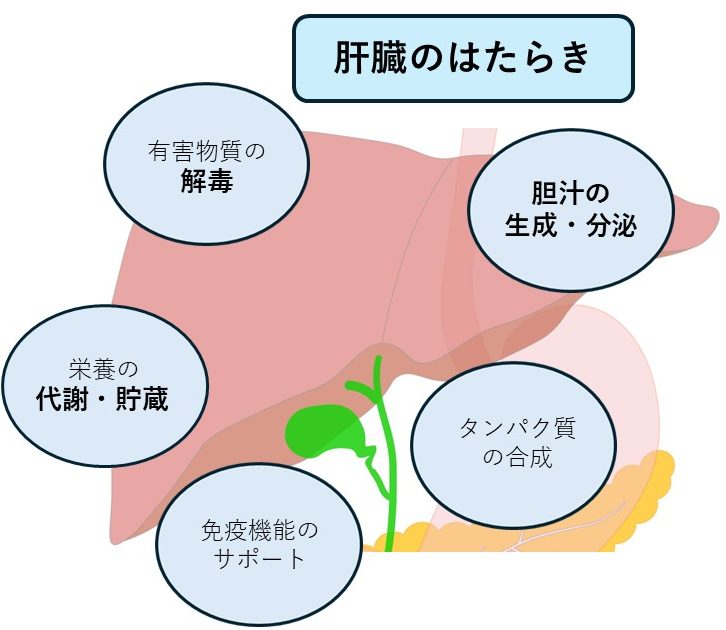

肝臓は人体最大の臓器で、実に500種類以上もの働きを担っています。主な役割には次のようなものがあります。

- 栄養素の代謝・貯蔵

- 有害物質の解毒

- 胆汁の生成によるコレステロールや脂肪の消化吸収のサポート

- タンパク質の合成

- 免疫機能のサポート

肝機能障害とは、これらの肝臓の働きが低下した状態のことを指します。健康診断では主にAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの肝酵素の値を測定し、これらの数値が基準値を超えていると「肝機能障害(の疑い)がある」と判断されます。

1)非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD/NASH)

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態のことを指します。脂肪肝にはアルコールや薬剤、代謝異常が原因であるものも含まれます。こうしたアルコール性や薬剤性、ウイルス性などを除外した肝臓の病気として、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)が注目されています。NAFLDは近年最も増加している肝臓の病気であり、主に以下のようなものが関連します。

- 肥満

- 食生活の乱れ(高カロリー・高脂肪食)

- 運動不足

- 糖尿病

- 高脂血症

- 睡眠時無呼吸症候群

単純な脂肪肝の段階では肝臓へのダメージは限定的ですが、一部の方では脂肪肝から非アルコール性脂肪肝炎(NASH)へと進むことが報告されています。NASHでは肝臓に炎症が起き、そのままにしておくと肝硬変や肝がんへとつながる危険性が高まるともいわれています。

コロナ禍でリモートワークになり、体重が少し増えて、脂肪肝と指摘される方が増加した印象があります。こうした方を拝見すると、通勤自体が良い運動になっていたと感じます。デスクワーク中心の生活や運動習慣の不足、スナック菓子などの習慣的な摂取が脂肪肝につながりやすいといえるでしょう。

2)アルコール性肝障害

アルコールは肝臓で代謝される過程で肝細胞に負担をかけます。長期間の過剰な飲酒によって、次のような肝臓の病気が引き起こされます。

- アルコール性脂肪肝

- アルコール性肝炎

- アルコール性肝硬変

アルコールによる肝障害の目安として、男性は1日あたり日本酒1合(ビール中瓶1本、ウイスキーダブル1杯)程度、女性はその半分が適量とされています。これを超えた量を継続的に摂取すると、飲酒量や期間に応じて肝臓へのダメージが蓄積していくと報告されています。

3)ウイルス性肝炎

B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどの感染によって引き起こされる肝炎をウイルス性肝炎といいます。これらのウイルスは次のような経路で感染することが知られています。

- 母子感染

- 血液や体液の接触

- 医療行為(過去の輸血など)

- 性行為

特にC型肝炎は自覚症状がないまま慢性化し、知らないうちに肝硬変や肝がんへ進行することも報告されています。定期的な検査の中で肝機能障害に気づきことで、早期発見・早期治療につながります。

4)薬剤性肝障害

医薬品や健康食品、漢方薬などが原因で起こる肝障害もあります。市販の解熱鎮痛剤の長期使用や複数の薬の併用で危険性が高まることが指摘されています。医師や薬剤師の指示された以外の薬を服用する際は、専門家に相談することをお勧めします。

前述のように、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど症状が出にくい臓器です。軽度から中等度の肝機能障害では、以下のような一般的な症状が現れることがあるかもしれません。

- 全身の倦怠感

- 食欲不振

- 吐き気

- 右上腹部の不快感や痛み

- 皮膚のかゆみ

- 集中力の低下

病状が進行すると、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹水、手掌紅斑(手のひらが赤くなる)、クモ状血管腫(皮膚表面に赤い斑点)などの症状が現れることがあるといわれています。症状の程度や種類は個人差があり、すべての症状が出るわけではありませんが、進行していくと出てくる症状は増えていきます。

1)血液検査

肝機能障害の診断の基本となるのが血液検査です。人間ドックや精密検査では、以下の項目を確認することがあります。

- AST(GOT):肝細胞の障害を反映

- ALT(GPT):肝細胞の障害を特異的に反映

- γ-GTP:アルコールやある種の薬剤による肝障害で上昇

- ALP:胆汁の流れの異常で上昇

- 総ビリルビン:肝臓の解毒能力の低下で上昇

- アルブミン:肝臓の合成能力を反映

- 血小板数:肝硬変の進行を反映

また、B型肝炎ウイルス抗原、C型肝炎ウイルス抗体の検査も、医師が必要と判断した場合に行われます。血液検査は短時間で済み、体への負担も少ないため、肝機能障害のある方は、定期的に受けることで肝機能の変化を早期に把握できます。

2)腹部エコー検査

肝機能障害が疑われる場合、超音波診断装置を用いた腹部エコー検査が行われることがあります。この検査では、肝臓の大きさや形状、脂肪の蓄積具合、腫瘤の有無などを観察します。

検査時間は通常15〜20分程度です。当院では6時間前から食事制限がありますので、水やお茶以外の摂取はお控えください。

3)最新の超音波検査技術

最近では、より詳しく肝臓の状態を調べるために、下記の検査も行われることがあります。

超音波減衰法検査(ATT: Attenuation Coefficient Measurement)

超音波減衰法は、肝臓内の脂肪量を数値で評価できる新しい検査方法です。超音波が肝臓を通過する際の減衰(弱まり具合)を測定することで、脂肪の蓄積度合いを数値化することができます。この検査は特にNAFLDの診断と経過観察に役立ち、わずかな脂肪量の変化も捉えることができるとされています。生活習慣改善の効果を客観的に評価できるというメリットがあります。

SWE(シアウェーブ・エラストグラフィー)

SWEは、肝臓の硬さを数値化することで、肝臓の線維化(硬くなっている)程度を体への負担が少ない方法で評価できる検査です。従来は肝臓の線維化の程度を正確に知るには肝生検(肝臓の一部を採取して調べる検査)が必要でしたが、SWEにより侵襲的な検査の必要性が大幅に減ったことが報告されています。特にNASHの評価や肝硬変への進行リスクの判定に役立ちます。

「肝機能障害と言われたら、何をすればいいのでしょうか?」という質問をよくいただきます。原因によって対策・治療は異なりますが、複数の原因がある場合はそれぞれの項目をご参照ください。

1)NAFLD/NASHへの対策

NAFLDやNASHの基本的な対策は、生活習慣の改善です。

- 減量:体重の5-10%の減量で肝機能が改善することが多いと報告されています

- 食事療法:

- 高カロリー・高脂肪食を控える

- 砂糖や精製炭水化物を減らす

- 野菜や食物繊維を積極的に摂取(小松菜、ほうれん草、ブロッコリー、キノコ類など)

- 適切な間食の選択(りんごやみかんなどの果物、無糖ヨーグルトなど)

- 運動療法:

- 週に3-5回、30分以上の有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)

- 可能であれば軽い筋力トレーニングも取り入れるとよいでしょう

2)アルコール性肝障害への対策

アルコール性肝障害の最も重要な対策は、禁酒または節酒です。

- 重度の場合は完全な禁酒が勧められることが多いでしょう

- 軽度~中等度の場合は、適量までの節酒(男性は日本酒1合程度、女性はその半分)が推奨されることもあります

- アルコールを飲む日と飲まない日を作る「休肝日」の設定も効果的とされています

3)ウイルス性肝炎の治療

- B型肝炎:抗ウイルス薬による治療が行われることがあります

- C型肝炎:直接作用型抗ウイルス薬(DAA)による治療が選択肢として考えられます

特にC型肝炎治療は近年大きく進歩し、最新の治療法では90%以上の高い治癒率が報告されています。ウイルス性肝炎の場合は、専門医療機関での治療が勧められることが一般的です。

4)薬剤性肝障害の対策

原因と考えられる薬剤の中止が基本とされています。回復後、再び同じ薬を使用するかどうかは、どの程度その薬が原因と疑うのか、代替治療があるのかどうかによって判断されます。経過や薬剤によって解釈が変わってきますので、医師とよくご相談ください。なお、症状や検査結果に応じて、肝機能を保護する薬が処方されることもあります。

5)肝臓をいたわる食生活

肝機能障害の種類を問わず、以下のような食習慣が肝臓の回復を助けるといわれています。

- タンパク質の適切な摂取:良質なタンパク質(魚、鶏肉、豆腐、納豆などの大豆製品)

- 抗酸化物質を含む食品:ほうれん草、にんじん、トマトなどの緑黄色野菜、緑茶など

- ビタミンE、Cの摂取:くるみなどのナッツ類、みかんなどの柑橘類、緑黄色野菜など

- オメガ3脂肪酸:サバ、サンマ、イワシなどの青魚、わかめや昆布などの海藻類

- 塩分・糖分の控えめな食事

- 適切な食事のタイミングと量:夜遅い食事を避け、腹八分目を心がけるとよいでしょう

日本食の基本である「一汁三菜」の食事スタイル(主食、汁物、主菜、副菜2品)は、栄養バランスが取れており、肝臓に優しい食事の一例といえるかもしれません。味噌汁に含まれる大豆イソフラボンなども肝機能改善に役立つ可能性があると研究されています。

肝機能障害は、適切な対策を行えば改善することが多い病気です。しかし、自覚症状が乏しいため、定期的な検査でその改善状況を確認することが大切です。検査頻度や内容は個人の状態によって異なりますので、医師と相談なさるのがよいでしょう。