高血圧の診療で行うこと

高血圧の診療というと、薬の調整だけをイメージされる方も多いかもしれません。しかし、診療では血圧を下げるための薬の選択やタイミングの工夫だけでなく、患者さんの生活に合わせた指導や、全身の状態を確認することも重視しています。

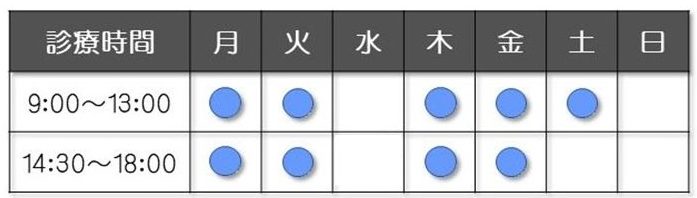

まず、患者さんの高血圧の原因を明らかにすることが診療の基本です。図にあるように「高血圧の原因」は何か、診察や検査を通じて、原因を見極め、必要な治療を選択します。「高血圧の結果としての臓器・組織へのダメージ」は出ているのかどうか、なども意識をします。

高血圧が長期間続くと、脳、心臓や腎臓、末梢血管(足など)、目(網膜)などの臓器にダメージを与えることがあります。下記の検査すべてを行うわけではありませんが、危険性に応じて検査計画を立てることが一般的です。

① 脳:脳卒中のリスクが高まっていないか。(MRIやCTスキャンなど脳血管の状態を確認)

② 心臓:心肥大や心不全の兆候がないか。(心エコー検査、心臓の形状や動きを確認)

③ 腎臓:尿検査や血液検査で腎機能を評価。(尿検査(タンパク尿の有無)、血液検査(腎機能の数値確認)

④ 末梢血管(足など):動脈硬化が進行していないか。(ABI(足関節上腕血圧比)、検査や超音波検査(動脈硬化の有無や血流の確認))

⑤ 目(網膜):目の奥の網膜の血管状態を確認。(眼底検査)

高血圧の原因と、高血圧の結果として起こる臓器障害は全く別物です。このため、高血圧の上流にあるものと下流にあるものを、それぞれ別々に評価をすることになるわけです。

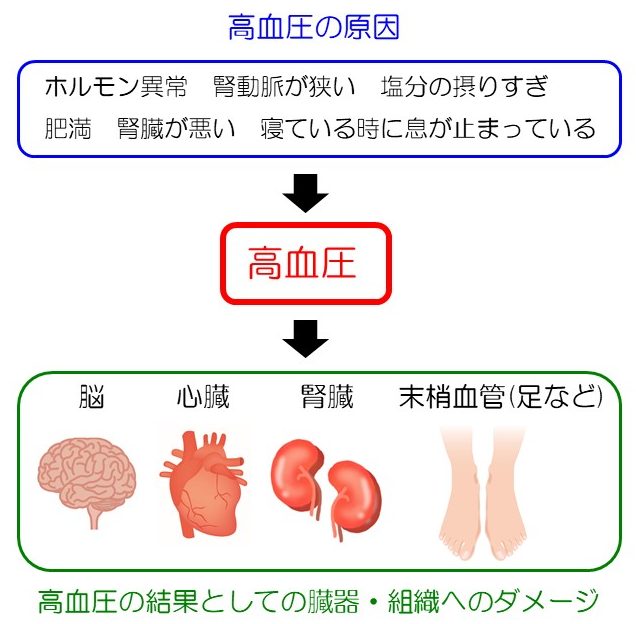

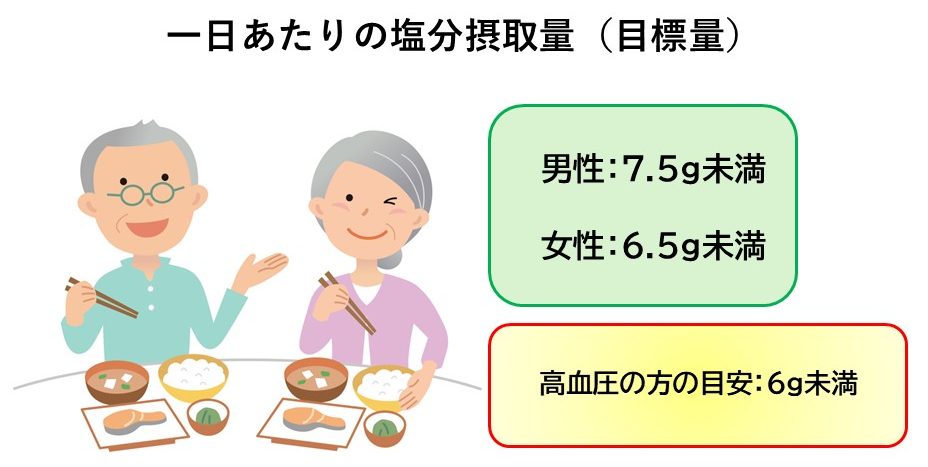

診療では、生活習慣の改善も重要なポイントです。入院すると突然血圧が下がるということは、独居の男性などではときどき見られることです。入院前の塩分が多かった食事から減塩の病院食にかわった影響と考えられることが多く、塩分摂取量は血圧に大きくかかわることを実感します。塩分の摂取量を減らす工夫、適度な運動の取り入れ方、ストレスの管理方法、睡眠の質を高める習慣、カリウム摂取量を増やす食生活など、個人に応じた生活改善が高血圧を是正してくれます。薬に頼るだけでなく、こうした血圧を下げる取り組みをすることをおすすめします。

高血圧の診療では、原因を調べることや、心臓や腎臓など体への影響を確認すること、そして生活習慣を見直すことなど、さまざまな方法で対応します。どのように血圧を下げていくかを考え、どこまで血圧を下げることが目標になるか、ということも探っていきます。単に血圧の数字を下げるだけでなく、患者さんの体全体の健康を考えた診療を行うことで、安心で効果的な治療を行うことができます。

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。