「総タンパク・アルブミンの異常」の原因ーMタンパクのお話

血液検査の結果表にある 総タンパク(英語:TP, Total Protein) は、血液中のタンパク質の合計を示し、正常値(基準値)は 6.5〜8.0 g/dL が目安です。値が高めになると、慢性炎症や脱水などのほかに「 Mタンパク 」と呼ばれる「特殊なタンパク質」が増えている可能性があります。

1.Mタンパクとはなに?

たとえば コピー機 が同じ資料を延々と印刷し続けるように、ある 免疫細胞(形質細胞) が一種類の抗体だけを大量生産したものが Mタンパクです。Mというのはmonoclocal(読み方:モノクローナル)の略です。クローンというのは、「全く同じもの」を作り出すことです。例えば、1匹の羊がいて、その羊をそっくりそのままコピーしてもう1匹の羊を作ることを「クローン」と言います。モノは1つという意味なので、 Mタンパク(モノクローナルなタンパク質)というのは、一つの同じタンパク質がたくさん作られていて、そのたくさん作られたタンパク質を表します。このコピーが血液中に増えると総タンパク(漢字:総蛋白)が上がることがあります。

1)あまりに同じものをたくさん作るとなると治療が必要

わかりやすくMタンパクをお弁当屋さんにたとえてみたいと思います。お弁当=タンパク質、店員さん=形質細胞と思ってください。下記のように、形質細胞(店員さん)がタンパク質(お弁当)を作っています。

お弁当を作るのに、どの弁当も売れる程度の量を作るのが普通の店員さんです。ちょっとからあげ弁当とハンバーグ弁当が好きな店員さんがいて、その2つを少し多めに作ってしまうという店員さんがいたとします。その店員さんが勤務するといつもからあげ弁当とハンバーグ弁当があまってしまうわけです。このように複数のお弁当=タンパク質を作ってしまう場合、ポリクローナルにタンパク質が増えていると表現します。

一方、からあげ弁当ばかり作る店員さんがいたとします。ちょっと多めに作ってしまう分には、からあげ弁当があまってもったいないけれど、まぁしかたないかとなります。1種類のからあげ弁当ばかり作るという意味で、タンパク質でいうとMタンパクといいます。しかし、からあげ弁当ばかり作って、ハンバーグ弁当やのり弁当、幕の内弁当を作らなくなってしまうと困りますよね。お弁当屋さんの仕事として成り立たないくらい、からあげ弁当ばかり病的に作ってしまうとなると問題になるのです。

ちょっと多くからあげ弁当を作るという場合、そういうクセみたいなものだよねというレベルなので、病気とは言いにくいと言えます。同じタンパク質、Mタンパク質を少し多めに作るという場合も、他のタンパク質もちゃんと作っていたら治療が必要な状態ではないと判断されます。これをMGUS(意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症)といいます。ちょっとかわった店員さん=形質細胞だけれども、まぁいいかという状態です。

からあげ弁当ばかり作って、他の弁当をほとんど作らなくなる場合は、お弁当屋さんとして成り立ちません。タンパク質でいえば、Mタンパクばかりを作って他のタンパク質を作らなくなるという状態です。この状態を多発性骨髄腫といい、往々にして貧血や高カルシウム血症、腎障害といった状態を併発します。ここまでくると治療が必要というわけです。

2)Mタンパクは「γ(ガンマ)グロブリン」などの “グロブリン群” の中に含まれる

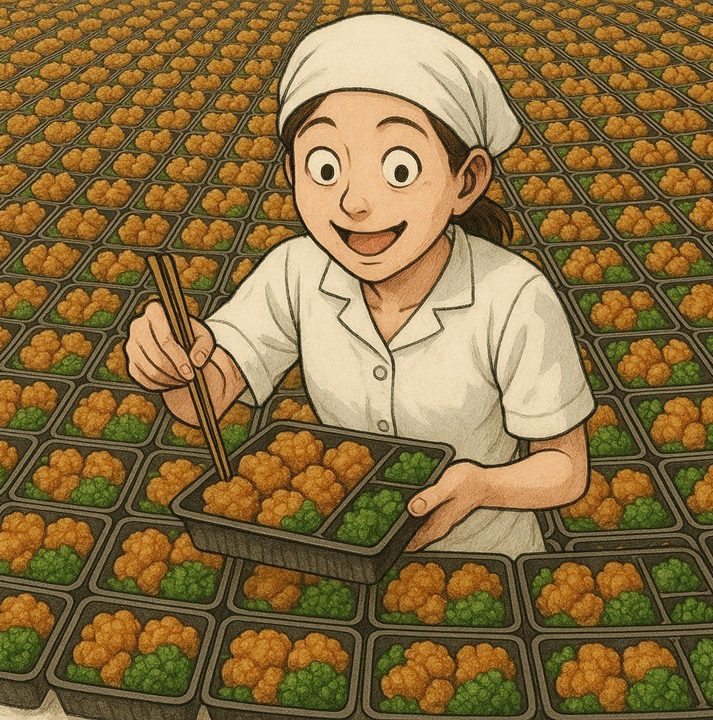

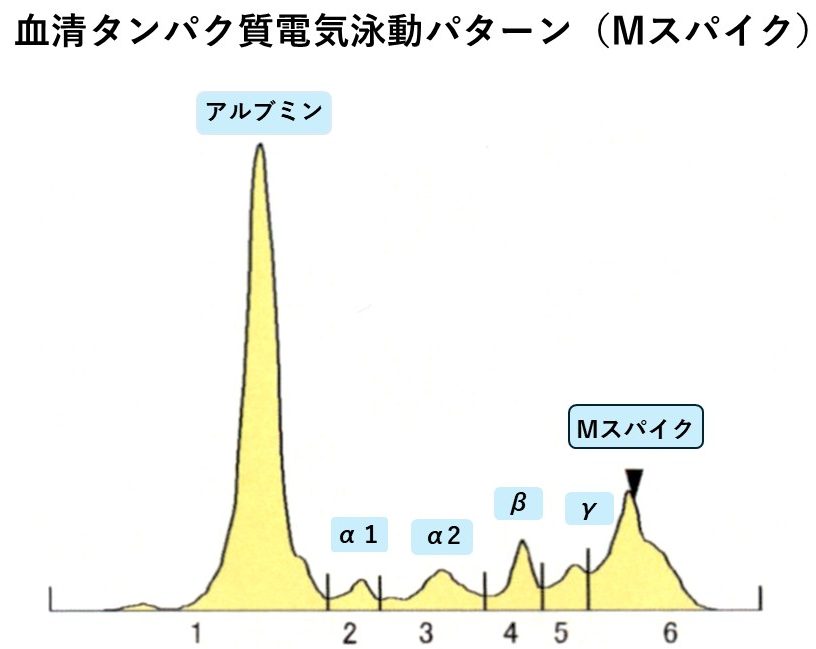

血清タンパク質を電気泳動(SPEP:電気の力でタンパク質を大きさ順に並べ、模様の違いを観察する検査)にかけると、

①アルブミン → ② α1 → ③ α2 → ④ β → ⑤ γ

という5つの“山”に分かれます。

このうち γグロブリンの主成分が抗体(免疫グロブリン) で、Mタンパクも本質的には同じ「抗体」なので、多くの場合 γ 領域に現れます。ただし、IgA などは分子構造が違うため β 領域、まれに α2 領域に出ることもあります。

3)タンパク分画という検査では、その形をみてMタンパクがあるかを判断する

- 正常な抗体(ポリクローナル):多種類まじるので山が「幅広」

- Mタンパク(モノクローナル):コピー品が一種類だけ大量にあるため、「教会の尖塔」のような鋭いピーク(M spike)を作ります → ここが検査で異常として目立つポイントです。

4)タンパク分画の検査からわかること

タンパク分画の検査では、ひと際目立つ山 = 必ずしも Mタンパクとは限りません。炎症などの病気があると、山のように見えることがあります。

- 急性炎症・重症感染症

- α1/α2 グロブリンが全体的に高くなる(「急性期反応」)。

- 幅広い盛り上がりで、塔状ではない。

- 肝疾患・自己免疫疾患

- γ領域が「裾野」ごと高くなる「ポリクローナルガンマグロブリン血症」。

- やはり塔状ではなく、なだらか。

- Mタンパク

- 針のように鋭い単独のピーク(幅がきわめて狭い)。

- この形を「M spike」と呼び、MGUS・MGRS・多発性骨髄腫などの手がかりになります。

2.Mピークを見つけたらどうするか

1)免疫固定法(IFE:SPEP で見つけた異常タンパクを、電気泳動でさらに種類別に染め分けて確定する検査)で抗体の種類(IgG・IgA・κ鎖など)を確定します。

2)血算・腎機能・カルシウム・骨画像をチェックして臓器障害の有無を判定します。

3)必要なら 骨髄検査(形質細胞%)や 腎生検(MGRS疑い)を追加することもあります。

それでは、次にMGUSとMGRSについて説明します。

3.MGUS(エムガス)Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance

MGUS は形質細胞が同じ種類の抗体(Mタンパク)を少し多めに作っているけれど、他のタンパクもきちんと作られていて、症状や臓器障害も出ていない段階です。病気とは言えず「クセみたいなもの」と考えられる状態で、経過観察は必要ですが、治療は不要とされるのがMGUSです。

1)Mタンパクが少ない(3 g/dL 未満)

血液 100 mL 中に 3 g 未満。あえて身近にたとえると、コップ1杯の水に小さじ半分の砂糖を溶かした程度の「濃さ」です。濃度が高いほど内臓に沈着しやすく病気に進みやすいので、量が少ないうちは様子見となります。

2)骨髄の形質細胞が 10 % 未満

Mタンパクをつくる形質細胞(=お弁当屋さんでからあげ弁当ばかり作る店員) が 骨髄の10%未満 にとどまっている状態。もし 10 % を超えて割合が大きくなると、Mタンパクが増え内臓を痛めるリスクが上がるため「MGUS」ではなく前がん状態や「多発性骨髄腫」と診断が変わります。

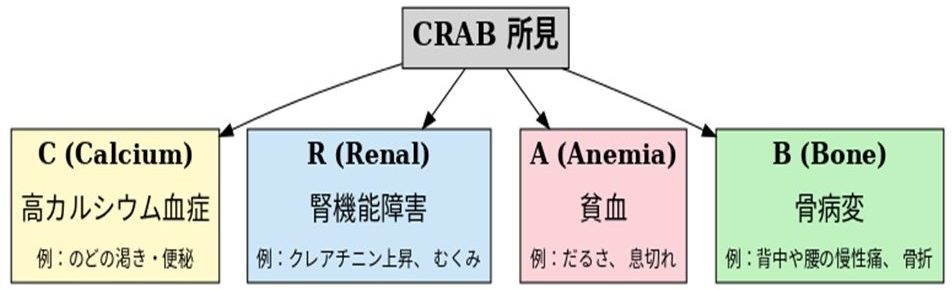

3)臓器への影響がない(CRAB 所見なし)

MGUS では次の C-R-A-B の症状がありません。

図1.骨髄腫の臓器障害:CRAB

4)MGUSと診断された時の検査・治療計画

「変わった抗体はあるけれど、体に実害がない」 ため、治療はせず 定期的な血液検査・尿検査・レントゲンなどで経過をみていきます。毎年 約1 % の割合で多発性骨髄腫などに進む可能性がありますが、大半はそのまま経過します。進行を早期に察知するため、半年〜1年ごとの定期チェックが勧められます。特に治療を必要としませんが、多発性骨髄腫やMGRSの一部では治療が必要となります。

4.MGRS(エムジーアールエス)Monoclonal Gammopathy of Renal Significance

MGUS と同じくらい 小さな 細胞集団 しかないのに、作られた Mタンパクが 腎臓に沈着するなどしてダメージを与えます。尿タンパク・血尿・腎機能低下で気づかれることが多く、腎生検(腎臓の組織検査)で確定します。放置すると 腎不全や透析 に至る危険があり、MGUS と違って早期に治療が必要 です。Mタンパクの元になっている細胞を狙う薬(ボルテゾミブや抗CD38抗体など)を血液内科で行います。

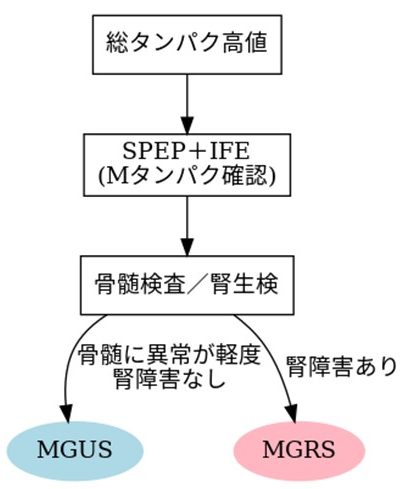

1)診断までの流れ

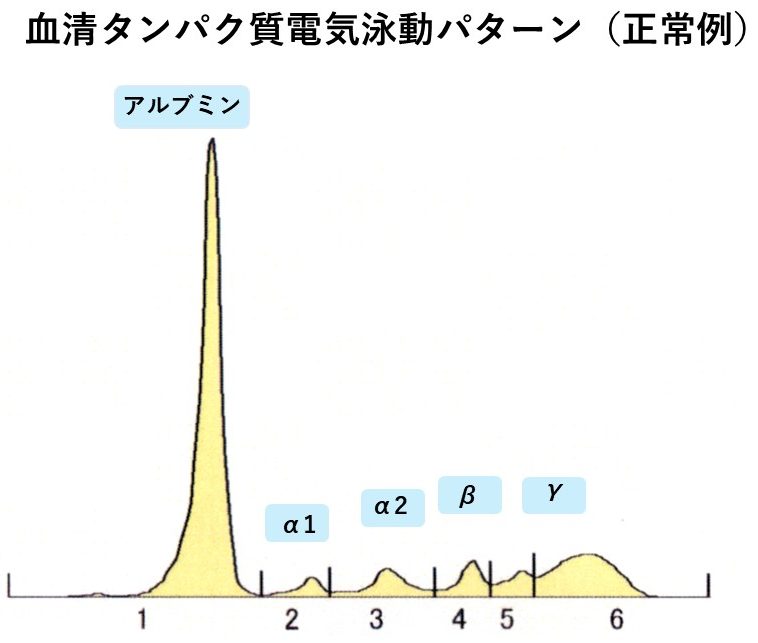

① 総タンパク測定(TP)

血液中のタンパク質総量をチェックし、基準値超えを確認します。

② 血清蛋白電気泳動 (SPEP:タンパク質のバンド模様を観察)

5つの分画(アルブミン・α1・α2・β・γ)に分け、鋭いピーク=Mタンパクの有無を確認します。血清蛋白分画ともいいます。

③ 免疫固定電気泳動 (IFE:Mタンパクの種類を特定)

IgG か IgA か、κ鎖か λ鎖かなど、増えている免疫グロブリンのタイプを決定します。コロナワクチンの話題で出てくる「抗体」は、IgG、IgA、IgMといった重鎖と言われる部分とκ鎖、λ鎖といった軽鎖と言われる部分が結合してできています。

④ 血清フリーライトチェーン検査(sFLC:抗体の“余って転がっている軽鎖の部分”の量を測定)

κ/λ 比が崩れていないかを確認し、リスク判定に用います。

⑤ 骨髄穿刺・骨髄生検(骨髄検査)

形質細胞の占有率を測り、MGUS(10%未満)か多発性骨髄腫(10%以上)かを仕分けます。

⑥ 腎生検(腎機能異常がある場合)

腎臓組織に単クローン性免疫グロブリン沈着があるか確認し、MGRS を最終診断します。

図2.総タンパク高値からの診断の流れ

5.【まとめ】MGUSもしくはMGRSと診断されたらどうすればよい?

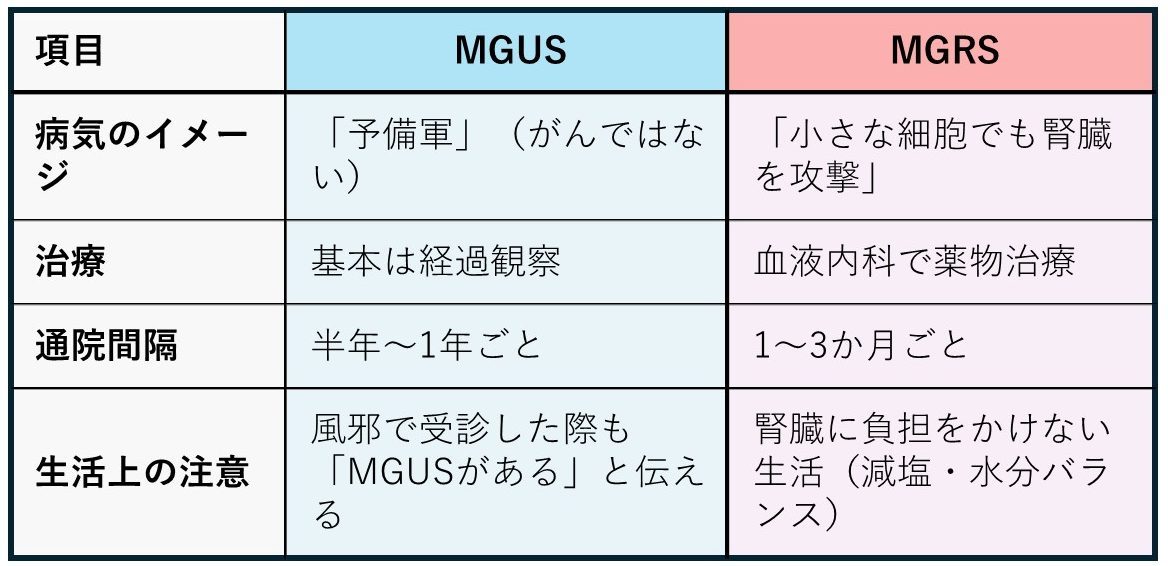

表1.MGUSとMGRSの特徴比較表

総タンパク値の上昇は、栄養状態だけでなくMタンパクが原因のこともあります。MGUSは“様子を見るタイプ”、MGRSは“早めに治療するタイプ”と覚えておくとわかりやすいでしょう。検査結果に不安があれば「総タンパクとMGUS/MGRSについて相談したい」とお伝えください。検査結果については遠慮なくご質問ください。

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。