睡眠時無呼吸症候群

2.症状

3.原因

5.診断法

6.治療法

眠っている間に呼吸が一時的に止まってしまう病気です。適切に治療しないと日中の眠気から生活の質を低下させます。また、一時的に低酸素状態になるため、体の様々な場所に負担をかけ重い病気になるリスクを増やす可能性があります。

1)いびき

睡眠時無呼吸症候群で最も分かりやすいサインが「大きないびき」です。

・音量が一定でない

普通のいびきは〈グーグー〉と一定のリズムですが、SASでは呼吸が止まった後に“ガッ”とむせ込むような大きな音が混じります。

・家族や同室者が先に気づく

本人は眠っているため自覚しにくく、「寝ている間に呼吸が止まっていた」「窒息しそうで心配になった」と家族から指摘されるケースが多いです。

・録音・スマホアプリが役立つ

最近は就寝中の音を録音して、無呼吸の回数を自動カウントしてくれる無料アプリもあります。家族がいない場合はこうしたツールで確認すると早期発見につながります。

2)日中の強い眠気

夜間に何度も呼吸が止まると深い睡眠が得られず、「寝たはずなのに疲れが抜けない」状態が続きます。

・仕事や授業中に舟をこぐ

会議中や授業中、赤信号で停車中の車内など、静かな場面で急にコクリと寝落ちしてしまう「マイクロスリープ」が起こりやすくなります。

・集中力・記憶力の低下

脳が休めていないため、ミスが増えたり物覚えが悪くなったりします。タスクをこなす効率も落ちるため、仕事や学業のパフォーマンスが下がることがあります。

・イライラや抑うつ感

慢性的な眠気は自律神経のバランスを崩し、気分の落ち込みや短気につながりやすく、家族関係や職場の人間関係に影響を及ぼすことも少なくありません。

3)起床時の頭痛

睡眠時無呼吸症候群の頭痛は、深刻な低酸素状態や二酸化炭素の蓄積によって脳の血管が拡張・収縮を繰り返すことが主な原因です。

・朝起きた直後がピーク

起床してしばらくすると和らぐのが特徴で、一般的な片頭痛とは経過が異なります。

・こめかみ~後頭部がズキズキ

鈍い痛みからズキズキする痛みまで幅広く、人によっては「枕が合わないのかも?」と勘違いすることもあります。

・口・喉の渇きがヒント

口呼吸やいびきで喉が乾燥している場合も多く、「毎朝水をがぶ飲みしないとつらい」という人は睡眠時無呼吸症候群の頭痛を疑ってみましょう。

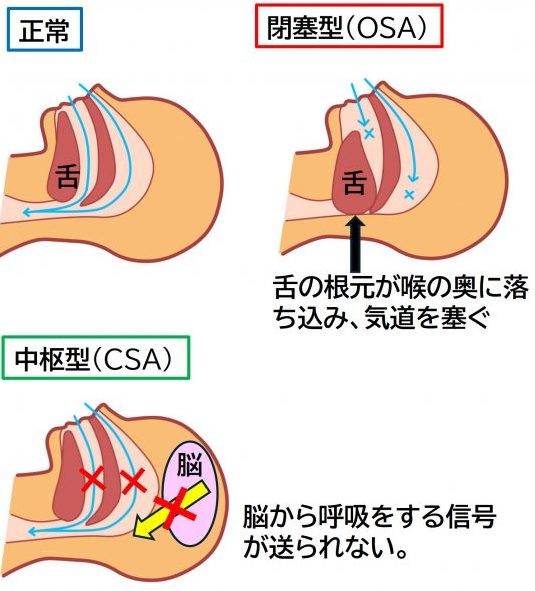

睡眠時無呼吸症候群は大きく分けて、以下の2つのタイプがあります。

1)閉塞型(OSA)

舌や喉の筋肉が緩み、気道が塞がれることによって呼吸が止まります。肥満や加齢が原因となることが多いです。

2)中枢型(CSA)

脳が呼吸をコントロールする信号を正しく送れないことが原因で呼吸が止まります。睡眠時無呼吸症候群は、ほとんどが閉塞型のもので中枢型は比較的珍しいです。また、中枢型は脳血管疾患や神経疾患、心不全、透析を受けている患者さんなどにおいて、一般の方に比べて多く見られます。

図1.睡眠時無呼吸症候群の種類

睡眠時無呼吸症候群は、就寝中に呼吸がたびたび止まることで血中の酸素濃度が下がり、そのたびに体は「窒息ストレス」にさらされます。これにより交感神経が過剰に興奮し、脈拍や血圧が夜間でも高く保たれる状態が慢性化します。その結果、高血圧の発症・増悪、さらには心臓の壁が厚くなる心肥大や心不全の進行の引き金になります。夜間に血圧が下がらず、朝方に急激に上昇する「ノンディッパー型高血圧」は脳卒中や心筋梗塞の危険度を数倍に高めることが知られています。

加えて、無呼吸と再開のたびに起こる急激な酸素濃度の揺らぎは心房細動や期外収縮といった不整脈を誘発しやすくし、突然死のリスクを押し上げます。低酸素状態が長く続くことで血管の内側の細胞を傷つけ、動脈硬化を促進するため、脳卒中や心筋梗塞が若い年代でも発症しやすくなる点にも注意が必要です。糖尿病や脂質異常症を合併している場合、これらの血管障害はさらに加速します。

さらに、脳は夜間の深い睡眠で情報整理や老廃物のクリアランスを行っています。睡眠時無呼吸症候群では睡眠構造が壊されるため、日中の強い眠気・集中力低下・記憶障害が生じやすくなります。日本の研究でも、睡眠時無呼吸症候群を治療していない患者さんは、一般人口に比べて交通事故の発生率が2~7倍に跳ね上がると報告されています。そのほか、抑うつや性ホルモンの分泌低下による勃起障害など、生活の質(QOL)を下げる合併症も少なくありません。

睡眠時無呼吸症候群を調べる方法は以下の二通りがあります。

1)簡易PSG検査

検査用の器具をレンタルし、自宅で行う簡易PSG(ポリソムノグラフィー)検査です。睡眠時に鼻の下や指先に装置を取り付け、呼吸の状態や血中の酸素の状態などを調べます。

図2.簡易PSG検査

2)精密PSG検査

より詳細な検査が必要となる場合は、脳波をつけた精密PSG検査を行います。複数のセンサーを頭、顔、胸部、手足などに取り付け、脳波、呼吸の状態、血中の酸素の状態、心電図などを調べます。

図3.PSG検査

1) CPAP(シーパップ)療法

・仕組み

寝るときにマスクから空気を送り続け、気道を内側から広げて無呼吸を防ぎます。

・対象

簡易PSG検査で無呼吸低呼吸指数(AHI)が40回/時以上、精密PSG検査で無呼吸低呼吸指数(AHI)が20回/時以上であり、睡眠時無呼吸症候群による症状で日常生活に支障をきたしている人。

・ポイント

装着すれば夜間の血圧が安定し、昼間の眠気も大幅に改善することが期待されます。機器レンタル料は3割負担で月4,000〜5,000円程度が目安です。

図4.CPAP(シーパップ)療法

2)生活習慣の改善

・減量

体重を 5〜10% 落とすだけで症状が軽くなる例が多いです。

・アルコール・喫煙

就寝前の飲酒は筋肉をゆるめ、タバコは気道をむくませます。どちらも控えめにしましょう。

・寝る姿勢

仰向けより横向きがよりよい姿勢です。抱き枕を使ったり、背中にテニスボールをつけたりすることで、仰向け防止をすると続けやすい。

・鼻づまり治療

アレルギー性鼻炎などを放置すると口呼吸となり、無呼吸が増えやすくなるので注意しましょう。

3)マウスピース

・仕組み

歯科で作るオーダーメイド装置です。下あごを少し前に固定することで、舌の落ち込みを防ぎます。

・対象

軽症〜中等症、またはCPAPがあわない人です。旅行時の代替手段としても便利です。

・注意点

顎関節症や歯周病が強い場合は使えないことがあるので、歯科医師とよくご相談ください。

4)手術

扁桃肥大や鼻中隔のゆがみなど、明らかな構造的狭窄がある重症例が対象となります。代表的な手術は、 UPPP(口蓋垂軟口蓋咽頭形成術) や舌根縮小術です。耳鼻咽喉科や頭頸部外科で行われることが一般的です。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、気づかないうちに健康に悪影響を与える可能性があるため、気になる症状がある場合は早めに医療機関で相談することが大切です。

【監修医】

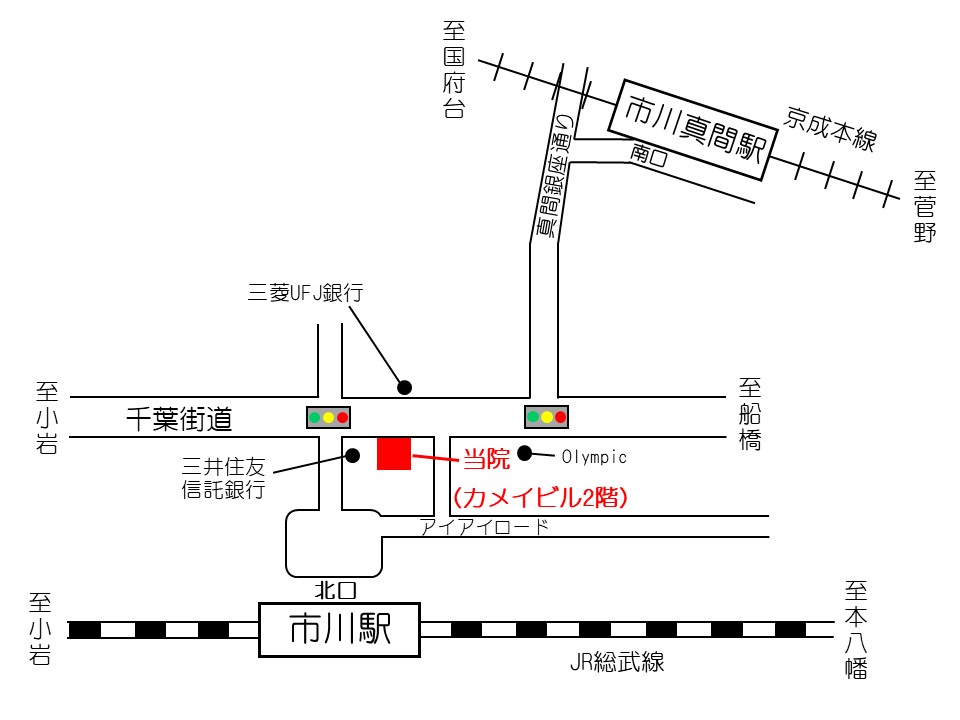

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。