シュウ酸と食品の関係:腎臓結石予防のための実践ガイド

1.シュウ酸とは

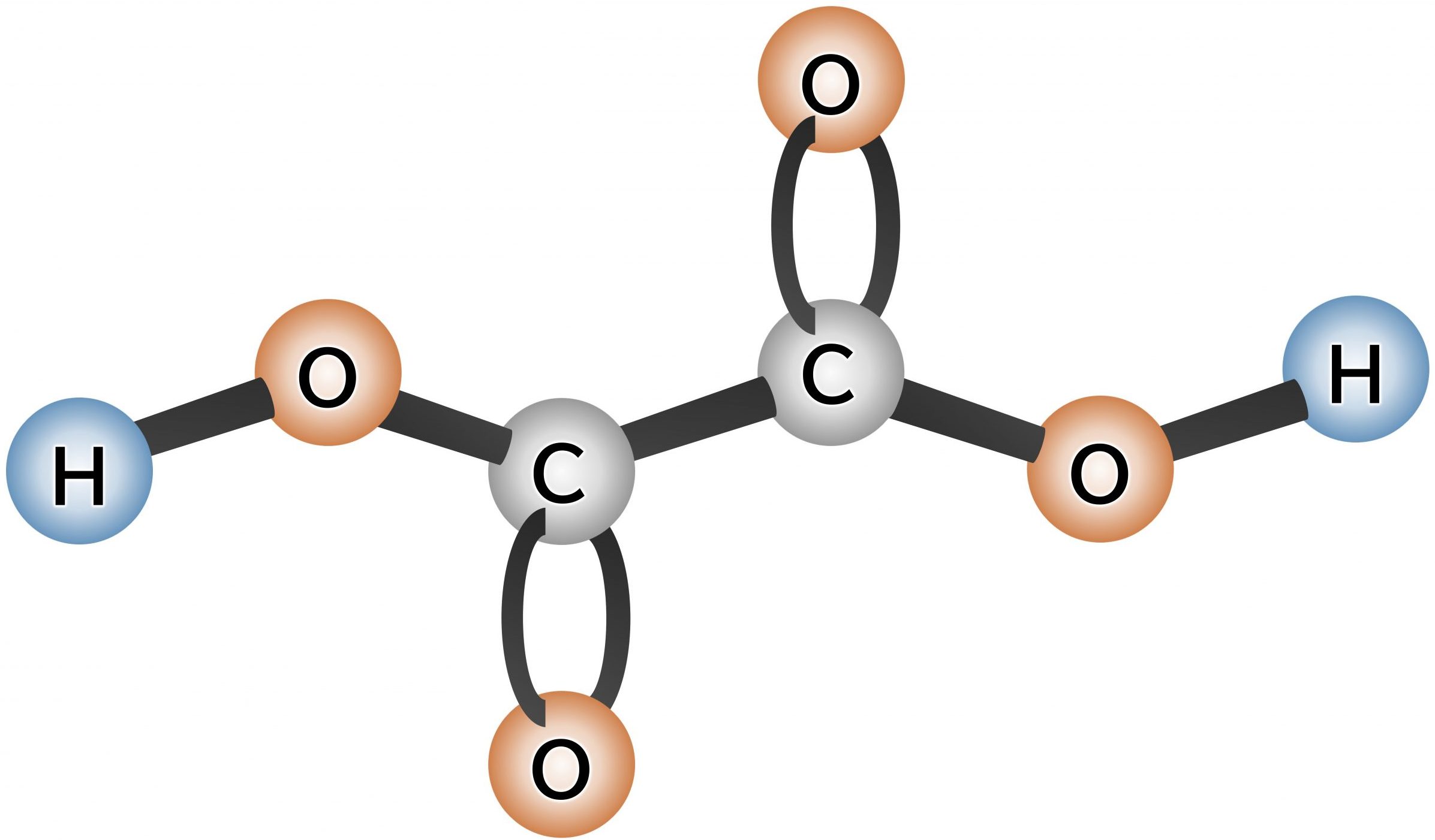

シュウ酸(英語:oxalic acid)は、カルボン酸の一種で、化学式 C2H2O4 を持つ有機化合物です。自然界に広く存在し、多くの植物や食品に含まれています。シュウ酸は主に食品から摂取され、過剰なシュウ酸は尿路結石(腎臓結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石)の発症リスクを高め、血尿や腰痛、腹痛の原因となります。

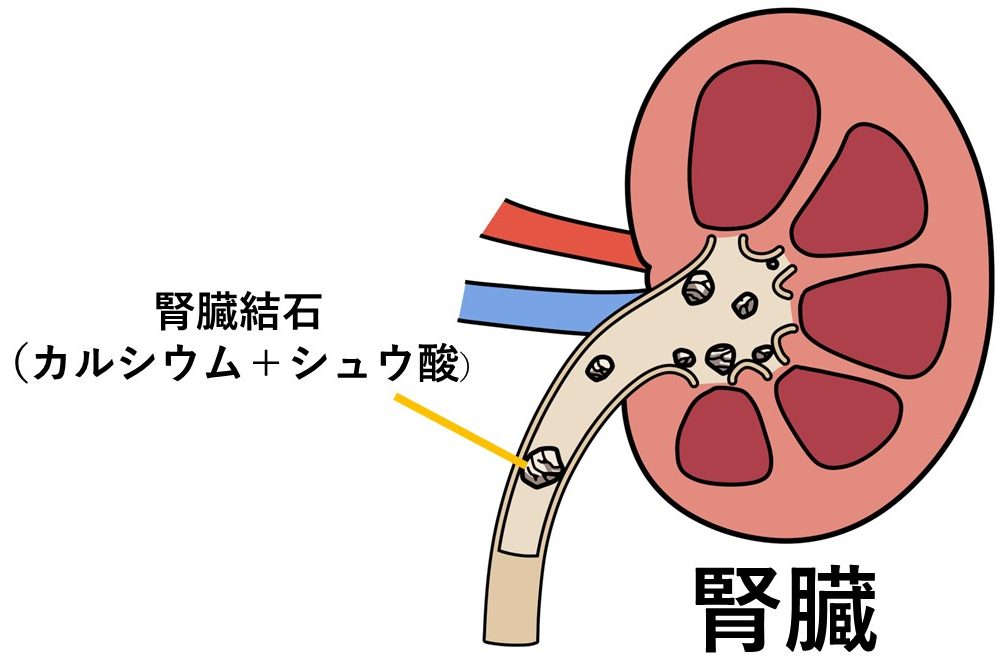

また、注意すべきは腎石灰化と腎臓結石の違いです。腎石灰化は腎臓組織内へのカルシウム塩の沈着で、多くは無症状ですが、結石の前段階と考えられます。この段階で適切な予防策を講じることが、痛みを伴う本格的な結石形成の予防につながります。

シュウ酸カルシウム結石は、腎臓結石の最も一般的なタイプです。シュウ酸は腸管から吸収され、血液を介して腎臓へ運ばれます。腎臓内でカルシウムと結合すると、結晶化して結石を形成することがあります。尿中シュウ酸排泄を正確に評価するには、24時間蓄尿検査があります。しかし、この検査では尿中のシュウ酸濃度やその他の物質を正確に測定できますが、塩酸を入れて蓄尿を行うことが望ましく、ご家庭での蓄尿は不可能です。以下の表はリスク因子と結石形成の関係を示しています。

|

リスク因子 |

基準値または目安 |

結石リスク増加閾値 |

説明 |

|

尿中シュウ酸濃度の上昇 |

20-40mg/24時間 |

>45mg/24時間 |

食品からの過剰摂取や代謝異常により上昇します |

|

尿中カルシウム濃度の上昇 |

100-250mg/24時間 |

>300mg/24時間 |

高カルシウム食や代謝性疾患により上昇します |

|

尿量の減少 |

1.5-2L/24時間 |

<1L/24時間 |

水分摂取不足や発汗過多により減少します |

|

尿のpH値の低下(酸性化) |

6.5-7.0(理想値) |

<5.5 |

酸性食品の過剰摂取や代謝性疾患により酸性化します |

理想的な尿のpH値は6.5〜7.0の弱酸性〜中性です。この範囲を維持することが結石予防に重要です。尿pHが5.5以下になると(酸性側に傾くと)、シュウ酸カルシウム結晶が形成されやすくなります。

尿路結石は急性の腹痛や背部痛を引き起こすことがあり、尿路を通過する際には激しい痛みを伴うことがあります。また、血尿や頻尿などの症状が現れることもあります。定期的な水分摂取やバランスの取れた食事を心がけることで、結石の予防につながります。

シュウ酸は日常的に摂取する多くの食品に含まれています。日本の食生活で特に注意したい、シュウ酸を多く含む食品は以下のとおりです。

非常に高いシュウ酸含有量(300mg/100g以上)

・ほうれん草(750-970mg/100g)

・モロヘイヤ(530-730mg/100g)

・空芯菜(350-450mg/100g)

高いシュウ酸含有量(100-300mg/100g)

・たけのこ(200-300mg/100g)

・ゴボウ(100-170mg/100g)

・さつまいもの葉(120-200mg/100g)

中程度のシュウ酸含有量(50-100mg/100g)

・チョコレート・ココア製品(65-125mg/100g)

・小松菜(80-95mg/100g)

・大根の葉(60-85mg/100g)

飲料中のシュウ酸含有量(一般的な1杯240mlあたり)

・緑茶(10-22mg)

・紅茶(14-24mg)

・ウーロン茶(8-18mg)

・コーヒー(8-16mg)

これらの食品を摂取する際には、完全に避けるのではなく、摂取量を適切に管理し、十分な水分摂取とカルシウムの適量摂取を併せて行うことが重要です。カルシウムとシュウ酸が腸内で結合すると、吸収されにくくなり体外に排出されるため、カルシウムを含む食品との併用が効果的です。

シュウ酸は水溶性であるため、適切な調理法を選ぶことでシュウ酸摂取量を大幅に減らすことができます。高シュウ酸食品を完全に避けるのではなく、以下の調理法を活用することで、栄養価を損なうことなくシュウ酸含有量を減らすことが可能です。

Q:どのような調理法がシュウ酸を減らすのに効果的ですか?

A:ほうれん草や小松菜などのシュウ酸を多く含む野菜は、適切な調理法でシュウ酸含有量を大幅に減らすことができます。最も効果的な方法は「茹でこぼし」で、茹でた後の湯を捨てることにより最大80%ものシュウ酸を除去できます。また、重曹を加えた湯で茹でる方法も高い効果を示します。以下の表は、代表的な調理法によるシュウ酸減少効果をまとめたものです。

|

調理法 |

シュウ酸減少率 |

効果的な食材と調理のポイント |

|

茹でる(お湯を捨てる) |

30〜80% |

ほうれん草、小松菜などの葉物野菜。多めの湯で2〜3分茹でた後、湯を捨てると効果的。 |

|

煮る(煮汁を使わない) |

20〜50% |

たけのこ、ゴボウなどの根菜類。下茹でしてから調理すると効果が高まる。 |

|

水にさらす |

10〜30% |

切った野菜を30分以上水にさらすことで水溶性のシュウ酸が溶け出す。特に細かく切った場合に効果的。 |

|

重曹を加えて茹でる |

40〜85% |

少量の重曹(水1Lに小さじ1/4程度)を加えた湯で茹でると、アルカリ性によりシュウ酸の溶出が促進される。ただし、食感や色、栄養価に影響することもある。 |

|

炒める・焼く |

5〜15% |

乾熱調理では水を使わないため効果は限定的。ただし、あく抜きした食材を使用すれば効果は高まる。 |

Q:ほうれん草のシュウ酸を効果的に減らす方法はありますか?

A:ほうれん草は日本の食卓で頻繁に登場するシュウ酸含有量の多い野菜です。シュウ酸を効果的に減らすには、ほうれん草の茎と葉を分けて切り、茎は細かく切ります。多めの湯で2〜3分茹でた後、湯を捨てることでシュウ酸含有量を約50%減らすことができます。茹でた後に冷水にさらすとさらに効果的です。また、かつお節やしらす、チーズなどカルシウムを含む食材と組み合わせることで、シュウ酸の吸収を抑制できます。

Q:カフェインを減らせば腎臓結石のリスクも下がりますか?

A:シュウ酸カルシウム結石による腎臓結石の形成にカフェインは直接関与していないため、単にカフェインレスやデカフェコーヒーを選択するだけでは腎臓結石の予防策としては不十分です。デカフェコーヒーのシュウ酸含有量はレギュラーコーヒーと比べて約10~15%程度しか減少しません。

【コーヒーとシュウ酸に関するQ&A】

Q:コーヒーの種類によってシュウ酸含有量に違いはありますか?

A:はい、コーヒーの種類によってシュウ酸含有量は異なります。以下の表は、コーヒーの種類別のシュウ酸含有量の目安です。

|

コーヒーの種類 |

シュウ酸含有量 |

特徴と選択のポイント |

|

レギュラー |

30〜50mg/200ml |

一般的なドリップコーヒー。抽出時間や温度により含有量が変動する。 |

|

エスプレッソ |

10〜15mg/30ml (高濃度だが少量) |

濃縮されているため単位量あたりのシュウ酸は多いが、通常30ml程度で提供されるため総摂取量は少ない場合がある。 |

|

インスタント |

20〜35mg/200ml |

製造過程で一部の有機酸が除去されるためシュウ酸含有量が比較的少ない。 |

|

デカフェ |

レギュラーより約10〜15%減 |

カフェインは除去されるが、シュウ酸の大部分は残存する。 |

|

水出し |

15〜25mg/200ml |

低温でゆっくり抽出するため、シュウ酸含有量が比較的少ない。 |

Q:どのようなコーヒーが腎臓結石予防に適していますか?

A:腎臓結石予防に最適なコーヒーを選ぶには、いくつかのポイントがあります。アラビカ種のコーヒー豆は、ロブスタ種よりシュウ酸含有量が少ない傾向があるため良い選択です。また、深煎り(ダークロースト)のコーヒーは、焙煎過程で有機酸が分解されるため、シュウ酸含有量が低くなります。抽出方法としては、水出しコーヒー(コールドブリュー)が効果的です。低温でゆっくり抽出するため、シュウ酸含有量が少なくなります。さらに、どのようなコーヒーでも牛乳を加えることで、カルシウムがシュウ酸と結合し、腸管からの吸収が抑制されるため、腎臓結石予防に役立ちます。

Q:コーヒーフレッシュやポーションミルクは腎臓結石予防に効果がありますか?

A:コーヒーフレッシュやポーションミルク(クリーマー)は見た目は牛乳に似ていますが、主成分は植物性油脂と乳化剤であり、カルシウムをほとんど含んでいません。そのため、シュウ酸と結合してその吸収を抑える効果はほとんど期待できず、腎臓結石予防の観点からは効果がないと言えます。コーヒーにミルクを加える場合は、カルシウム含有量の多い本物の牛乳を使用することをお勧めします。

【お茶とシュウ酸に関するQ&A】

Q:抹茶と煎茶では、どちらのシュウ酸摂取量が多いですか?

A:抹茶の方がシュウ酸摂取量は多くなります。抹茶は茶葉を粉末状にして飲むため、茶葉に含まれるシュウ酸をすべて摂取することになります。一方、煎茶は茶葉から成分を抽出するため、シュウ酸の一部のみが溶け出し、摂取量は抹茶よりも少なくなります。

Q:緑茶の種類によってシュウ酸含有量に違いはありますか?

A:はい、緑茶の種類や飲み方によってシュウ酸摂取量は変わります。

|

緑茶の種類 |

シュウ酸特性 |

摂取方法の影響 |

|

煎茶 |

中程度(15-20mg/240ml) |

茶葉を抽出するため一部のシュウ酸のみが溶出。抽出時間が長いほど溶出量が増加する。 |

|

玉露 |

煎茶と同程度かやや高い |

覆い下栽培によりアミノ酸が豊富。通常低温で抽出するため溶出するシュウ酸量が抑えられる場合がある。 |

|

抹茶 |

相対的に多い(20-30mg/杯) |

茶葉全体を粉末として摂取するため総量が多い。牛乳と組み合わせると吸収が抑制される。 |

|

番茶 |

比較的低め(10-15mg/240ml) |

粗い茶葉を使用。煮出して飲む場合はシュウ酸溶出量が増えるが、水出しにすると抑制できる。 |

Q:二煎目のお茶はシュウ酸含有量が少ないのですか?

A:はい、一煎目よりも二煎目、三煎目の方がシュウ酸含有量は少なくなります。これは最初の抽出でシュウ酸の多くが溶け出すためです。高級茶葉を複数回抽出して楽しむことは、風味面でも健康面でも利点があります。

Q:麦茶やそば茶など、日本で親しまれている様々なお茶のシュウ酸含有量はどうですか?

A:緑茶や紅茶以外のお茶も、シュウ酸含有量にはそれぞれ特徴があります。以下の表は、各種茶葉のシュウ酸含有量の目安です。

|

お茶の種類 |

シュウ酸含有量(推定) |

腎臓結石予防の観点からの評価 |

|

麦茶 |

非常に少ない(0-5mg/240ml) |

非常に良い選択肢。シュウ酸をほとんど含まず、水分補給に最適。 |

|

そば茶 |

少ない(5-10mg/240ml) |

良い選択肢。シュウ酸含有量が少なく、香ばしい風味が特徴。 |

|

ほうじ茶 |

中程度(10-15mg/240ml) |

比較的良い選択肢。炒る工程でシュウ酸が一部分解するため、緑茶より含有量が少ない。 |

|

玄米茶 |

低〜中程度(10-18mg/240ml) |

比較的良い選択肢。玄米が混ざることで緑茶よりシュウ酸濃度が薄まる。 |

|

ルイボスティー |

少ない(5-10mg/240ml) |

良い選択肢。シュウ酸含有量が少なく、カフェインも含まない。 |

|

ごぼう茶 |

注意が必要(20-35mg/240ml) |

あまり頻繁な摂取は避けたほうが良い。ごぼう自体がシュウ酸を含むため。 |

|

ナタマメ茶 |

注意が必要 |

豆類はシュウ酸を含むことがあるため、摂取量に注意が必要。 |

Q:腎臓結石が心配な場合、どのお茶を選ぶべきですか?

A:腎臓結石予防の観点からは、シュウ酸含有量の少ない麦茶、そば茶、ルイボスティーが最適です。特に麦茶は水分補給と結石予防を兼ねた理想的な飲み物といえます。ほうじ茶や玄米茶も、通常の緑茶より安心して飲める選択肢です。ごぼう茶やナタマメ茶などシュウ酸を多く含む可能性のあるお茶は、1日1杯程度にとどめるか、カルシウムを含む食品と一緒に摂取することをお勧めします。

腎臓結石を予防するためには以下の対策が効果的です。

Q:コーヒーや緑茶は1日にどのくらい飲んでも大丈夫ですか?

A:コーヒーや緑茶は1日1〜2杯程度までを目安にしましょう。当院の経験では、3杯以上の習慣的な摂取は腎石灰化のリスクを高める傾向があります。複数の飲料(コーヒー1杯、紅茶1杯、緑茶1杯など)を摂取する場合も、シュウ酸の総摂取量に注意が必要です。

Q:コーヒーや緑茶を飲む際に腎臓結石を予防する工夫はありますか?

A:カルシウムはシュウ酸と腸管内で結合し、吸収を抑制します。コーヒーや緑茶と一緒にカルシウムを摂取することで、シュウ酸の吸収を30〜50%程度減らせるという研究結果があります。

ミルク選択も重要です。普通のミルク(牛乳)はカルシウム含有量が高く(約120mg/100ml)、最も効果的です。オーツミルクはカルシウム強化されていれば良い選択肢となります(約100mg/100ml)。豆乳はカルシウム強化されていても、大豆自体にシュウ酸が含まれるため、効果はやや限定的です。アーモンドミルクはアーモンド自体がシュウ酸を多く含むため、腎結石予防の観点からは最適ではありません。

Q:クエン酸は腎臓結石予防に効果がありますか?

A:クエン酸は尿のpHをアルカリ性に傾け(pH 6.5〜7.0が理想的)、シュウ酸カルシウムの結晶形成を抑制します。レモン、ライム、梅干しなどにはクエン酸が豊富に含まれています。

Q:腎臓結石予防のために水分摂取はどのくらい必要ですか?

A:成人では1日2リットル以上(約8〜10杯)の水分摂取が推奨されます。これにより尿量が1日2リットル以上になることが理想的です。一度に大量の水を飲むよりも、日中を通して少量ずつ定期的に摂取する方が効果的です。尿の色が薄い黄色または無色に近いことが適切な水分摂取の目安となります。

Q:お茶の飲み方で腎臓結石予防に効果的な方法はありますか?

A:煎茶や番茶は茶葉から成分を抽出するため、抹茶のように茶葉全体を摂取する方法よりもシュウ酸摂取量が少なくなります。また、二煎目以降はシュウ酸含有量が少なくなるため、高級茶葉を複数回抽出して飲むことは健康面でも利点があります。

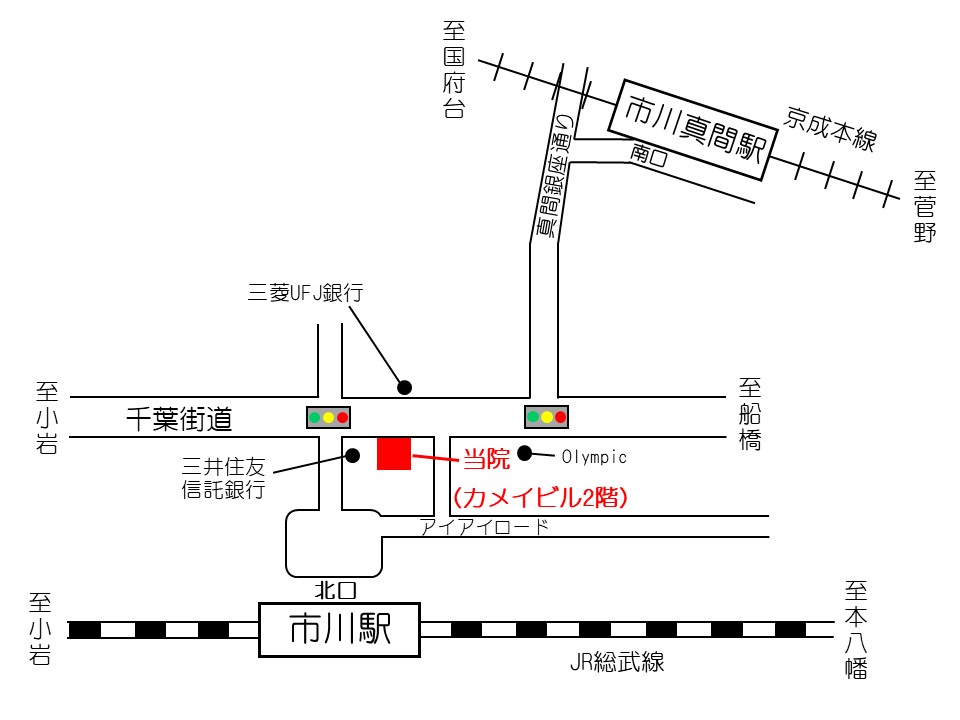

尿路結石の症状(腰痛や血尿など)がある場合は、早めに医療機関を受診してください。当院では尿路結石の診断や治療、予防のためのアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。