尿酸値を下げるには?

尿酸値が高くなると、高尿酸血症や痛風、腎臓結石のリスクが増します。痛風は足の親指の付け根が痛くなることで有名ですが、くるぶしなどの足首、ひざだけでなく、かかと、手の指やひじが腫れて痛みを伴うことがあります。一方、腎臓結石では結石が尿管に移動すると尿管結石となり、激しい腰痛・腹痛や血尿が見られることがあります。痛風も尿管結石がどれくらい痛いかは、かからなければ想像しづらいですが、かなりの激痛です。

こうした病気を防ぐためには、日常の食生活や生活習慣の改善がとても重要です。ここでは、尿酸値を下げるためのポイントをご紹介します。

2.十分な水分摂取

尿酸値をコントロールする上で、まず食事内容を改善することが重要です。尿酸は、プリン体という物質が体内で分解されることで生成されます。プリン体を多く含む食品の摂取を減らすことで、尿酸の生成を抑えることができます。プリン体を多く含む食品については、「プリン体の多い食品」をご覧ください。

また、過度のアルコール摂取も尿酸値を上昇させるため、特にビールの飲み過ぎには注意が必要です。各種アルコール飲料の影響については、「高尿酸血症~ビール以外のアルコールにも注意~」をご覧ください。

体の中では、尿酸という物質が常に作られています。「痛風と尿路結石―尿酸値が高いと起こる病気」の中の「尿酸とは何?」で説明しているように、通常、尿酸は血液に溶けて腎臓を通り、尿として体の外に排出されます。しかし、尿酸が多すぎたり、うまく排泄されなかったりすると、血液中にたまり、高尿酸血症や痛風といった症状を引き起こすことがあります。

ここで「水分」が重要になってきます。十分な水分を摂ると、血液が薄まり、尿の量が増えます。これにより、腎臓を通る尿酸も多くなり、結果として尿酸がより効率よく体外に排出されるのです。逆に、水分が不足していると、尿が濃縮されて尿酸が排出されにくくなり、体内にたまりやすくなります。一般的に、1日に約2リットル以上の水分を摂取することが推奨されており、特に水やお茶などカロリーが少ない飲み物を選ぶと良いでしょう。アルコールや砂糖を含む飲料は、逆に尿酸値を上昇させる可能性があるため、控えることが大切です。

肥満は尿酸値の上昇を引き起こす要因の一つです。体重が増える、特に肥満になると、体内での代謝が変化し、尿酸を作り出すプリン体の分解が活発になります。肥満の人は、細胞の数や量が増えるため、細胞の新陳代謝が盛んになり、その過程で多くのプリン体が発生します。プリン体は尿酸の元となる物質と説明しましたが、これが多く作られることで、結果的に尿酸も増加します。

また、体重が増えることで、腎臓にかかる負担が大きくなります。腎臓は尿酸を体外に排泄する役割を持っていますが、肥満の状態では、腎臓の機能が低下しやすくなります。これにより、尿酸の排泄がスムーズに行われなくなり、尿酸が体内に溜まりやすくなります。

そのため、バランスの取れた食事によって、体重を適正に保つことも尿酸値管理には重要です。過度な運動は逆効果となる場合があるため、無理のないペースで体重を減らすことが理想です。また、適度な運動も尿酸値の改善に役立ちます。特に、ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、無理のない範囲で継続できる運動が効果的です。

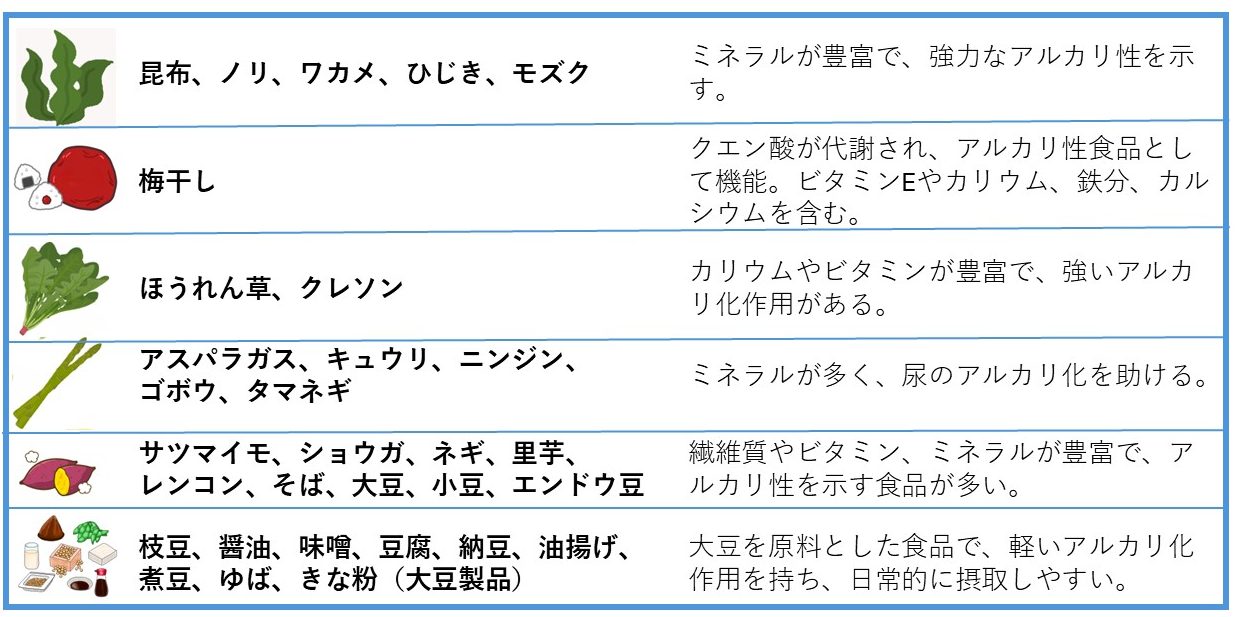

尿が酸性に傾くと、尿酸が溶けにくくなり、尿中に結晶化しやすくなります。これが結石の原因となるため、尿をアルカリ性に保つ食生活が推奨されます。特に以下の食品は、尿のアルカリ化を促し、結石予防に役立ちます。

アルカリ化する食品の例

・海藻類(昆布、ノリ、ワカメ、ひじき、モズク)

海藻類はミネラルを豊富に含み、尿をアルカリ化する作用が強いため、尿酸の排出を助けます。特にカリウムやマグネシウムが多く含まれており、体内のpHバランスを整える効果が期待できます。

・梅干し

梅干しに含まれるクエン酸は体内で代謝されてアルカリ性を示し、尿酸の溶解性を高める働きがあります。また、ビタミンEやカリウムも豊富で、尿酸値のコントロールに役立つ栄養が含まれています。ただし、塩分が多いため、過剰摂取には注意が必要です。

・葉物野菜(ほうれん草、クレソン)

ほうれん草やクレソンはカリウムやビタミンが豊富で、尿のアルカリ化作用が強力です。尿のpHを上昇させ、尿酸の結晶化を防ぐ効果が期待されます。また、抗酸化物質も含むため、炎症の抑制にも役立ちます。

・野菜類(アスパラガス、キュウリ、ニンジン、ゴボウ、タマネギ)

これらの野菜はミネラルが多く、尿をアルカリ化する作用を持っています。特にアスパラガスやキュウリは水分が豊富で、尿量を増加させて尿酸の排出を促進します。これにより、尿酸値の上昇を抑制する効果が期待できます。

・根菜類および豆類(サツマイモ、ショウガ、ネギ、里芋、レンコン、そば、大豆、小豆、エンドウ豆)

サツマイモやショウガ、エンドウ豆などは食物繊維とビタミン、ミネラルが豊富で、アルカリ性を示します。豆類は尿酸生成を抑えるプリン体含有量が低いため、高尿酸血症患者に適したタンパク源となります。

・大豆製品(枝豆、醤油、味噌、豆腐、納豆、油揚げ、煮豆、ゆば、きな粉)

大豆製品はアルカリ化作用があり、尿酸値のコントロールに役立つ食品です。特に発酵食品の味噌や納豆は腸内環境を整える作用もあり、体全体の炎症反応を抑える効果が期待できます。ただし、発酵食品は一部プリン体を含むため、摂取量には注意が必要です。

これらの食品は、高尿酸血症の管理において、尿のpHを上昇させ、尿酸の排出を助けることから、積極的に取り入れると良いでしょう。また、適度な水分補給と共に摂取することで、さらに効果を高めることができます。

尿酸値を下げるためには、バランスの取れた食事と十分な水分補給が基本です。プリン体の多い食品を控え、野菜や海藻など尿をアルカリ性に保つ食品を積極的に摂取しましょう。また、肥満の改善や適度な運動も重要です。日々の生活習慣を見直し、尿酸値を効果的にコントロールしましょう。定期的な健康チェックと医師の指導のもとで、自分にあった対策を実践することが大切です。

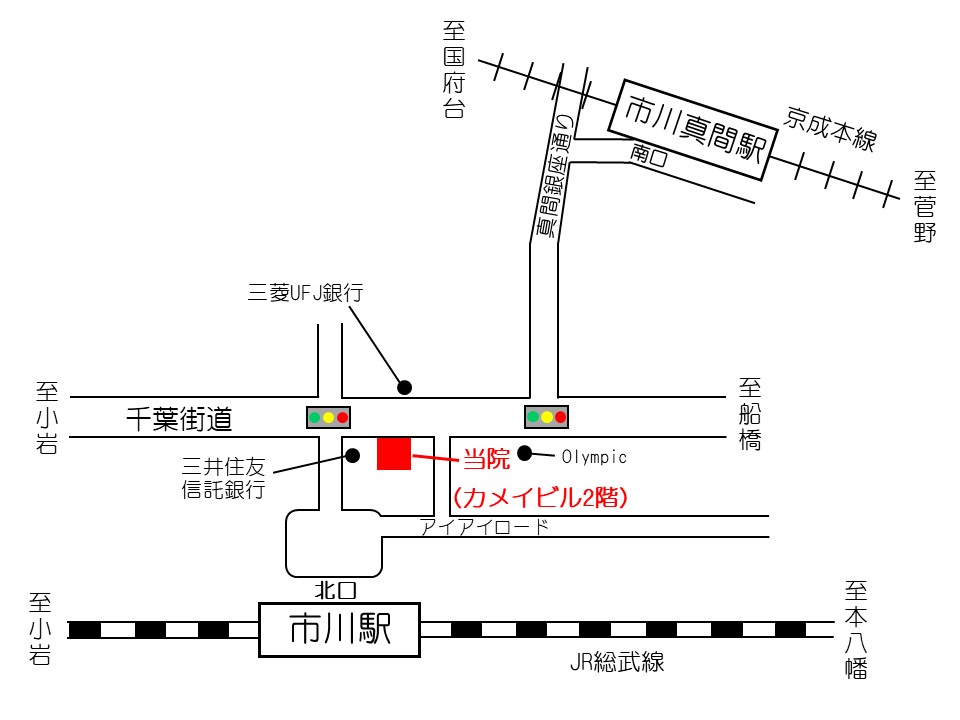

【監修医】

本田 謙次郎(Kenjiro Honda)

市川駅前本田内科クリニック院長/医学博士

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

総合内科専門医・腎臓専門医・透析専門医・厚生労働省認可 臨床研修指導医

略歴

2005 年 東京大学医学部卒、東京大学医学部附属病院・日赤医療センターで初期研修

2007 年 湘南鎌倉総合病院 腎臓内科

2009 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)入学

2013 年 東京大学大学院医学系研究科(内科学専攻)卒業

2014 年 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教

2020 年 市川駅前本田内科クリニック開院・院長就任

その他 宮内庁非常勤侍医、企業産業医等(日本銀行・明治安田生命・日鉄住金建材 ほか)歴任

最新の医学知識をわかりやすく発信し、地域の“かかりつけ医”として健康を支えます。

本記事は一般情報です。診断・治療は必ず医師の診察をお受けください。